Trilha sonora:

1.

O deserto preserva as memórias. É a pouca umidade, a aridez. É o sal. Como se fosse a fotografia de um tempo distante, há muito passado. Uma fotografia de centenas, milhares ou milhões de anos, dentro da qual é possível se mover.

As cicatrizes, geológicas ou históricas, continuam abertas, visíveis, embora petrificadas. Contam histórias violentas: de erupções, de escassez, de meteoritos golpeando a terra, de invasões, de decapitações, de guerras.

São paisagens que não parecem pertencentes a esta realidade. É um muro pintado!, cheguei a dizer uma hora, por isso não nos deixam passar dessas pedras, ou veríamos que é uma ilusão, que as montanhas e as lagunas são uma pintura!

O cérebro em confusão, sem saber se acreditava ou não no que os olhos lhe diziam, porque impossível essa riqueza de cores e formas e tamanhos existir no meio do nada. Mas a ilusão não é a que esse cenário cria diante das nossas lentes, oculares ou fotográficas; a ilusão é a de que somos importantes, de que somos infinitos, de que somos imparáveis, como os turistas tentam fazer parecer nas fotos em que posam de braços abertos, como se fossem capazes de suportar aquela enormidade sobre os ombros. Não podem. Não podemos.

2.

Muito antes de chegarmos a San Pedro de Atacama, de fazermos check-in e deixarmos nossas malas no hotel, viajantes já passavam por ali. Muito antes quero dizer alguns milhares de anos.

A 68 km da cidade onde nos hospedamos, havia um ponto de parada para os caravaneros (não confundir com carabineros, como os chilenos chamam os polícias, ou com caras maneiros, embora esses comerciantes andarilhos devessem ser, na época, considerados maneiros, sim). Andinos viajantes, criadores de animais, comerciantes, nômades.

As pedras, de calcário, gesso e argila erguem-se como tendas, projetam sombras que aliviam do calor. São macias, perfeitas para riscar. As pessoas que passaram ali em tempos pré-colombianos sentaram-se naquele chão, descansaram sob aquelas sombras, aproveitaram para gravar em rocha suas histórias.

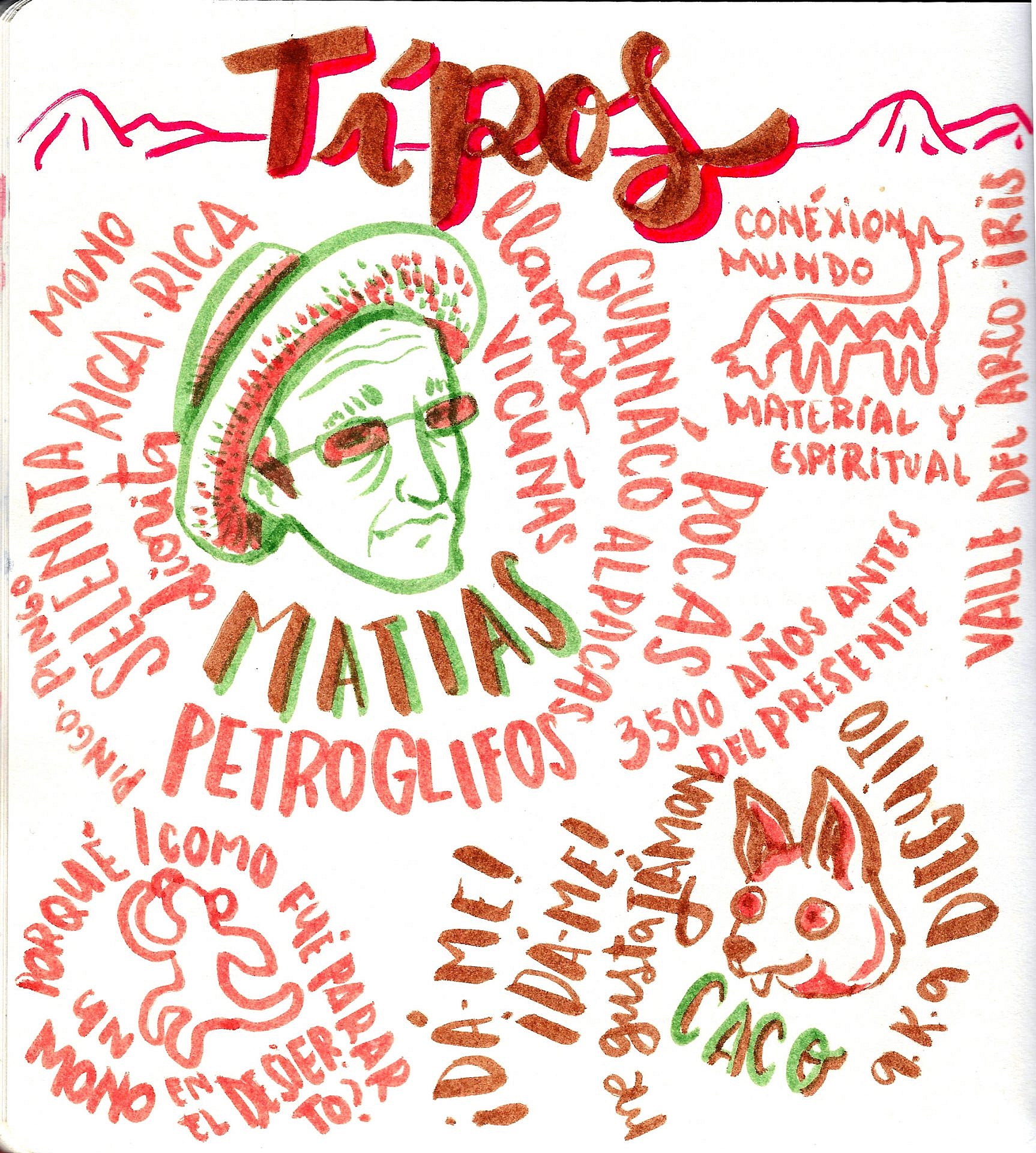

Vimos o desenho de um cachorro. Em outra pedra, um gato, que talvez fosse considerado maligno. Um bocado de llamas. Vicuñas e guanacos, em desenhos para registrar a diferença no focinho desses animais. Um macaco.

Macaco? O que um macaco fazia no meio do deserto? Na verdade, era uma evidência de que os andinos, há mais de 3500 anos, comunicavam-se e faziam trocas com os povos amazônicos. Talvez o macaco tenha feito parte desse comércio. Talvez tenha sido vendido para comer, já que na floresta era considerado uma iguaria. Imaginei que aquele macaco não deve ter durado muito depois de ter sido desenhado na parede.

Na parte mais alta da pedra, o desenho de um homem, penas enfeitando a cabeça. Ao lado, uma máscara ritual. Xamãs estiveram ali. Meditavam sob o sol? Faziam chá de rica-rica para aliviar os rins dos viajantes? Contavam histórias? Eram também artistas, visionários? Teriam sido eles que desenharam uma llama de duas cabeças, uma olhando para cima e outra para baixo? O que significava? A conexão entre o mundo espiritual (o céu) e o mundo material (a terra)? De onde tiraram essa visão? De seus transes, de seus sonhos? De sua imaginação?

Com o que sonhavam os antigos andinos que dormiram entre os sulcos daquelas rochas? Talvez sonhassem com llamas prenhas, dois filhotinhos na barriga, um rebanho em crescimento. Esses eram sonhos felizes, de desejos realizados. Talvez sonhassem em tons de verde, vermelho e amarelo, como as das pedras do hoje chamado Valle del Arcoiris.

Talvez sonhassem que as montanhas estivessem vivas, que faziam sons; um uooooooon longo e profundo, enquanto se moviam para longe umas das outras, esticando-se em direção ao sol, num movimento contínuo que não somos capazes de acompanhar porque vivemos e morremos rápido demais; ou as pedras é que são lentas, porque começaram esse alongamento rochoso muito antes desses antigos andinos habitarem a região e continuarão muito depois de todos esses turistas com mochilas e câmeras desaparecerem de vez.

3.

Há uma mulher. É Kimal, uma princesa. Apaixonada por Licancabur, o preferido do povo. O irmão dele, Juriques, também a deseja. Quer tê-la a seu lado. Ser seu amante. Inveja o irmão, correspondido pela mulher que ama, adorado pelo povo, protegido pelo pai. Investe em Kimal. Licancabur fica possesso com a talaricagem. Os irmãos começam uma batalha épica, de fazer a terra tremer e rachar. O pai, Laskar, intervém. Lança uma bola de fogo, deixando uma cratera em Licancabur e arrancando a cabeça de Juriques. Separa os dois de Kimal, fazendo brotar uma cordilheira entre eles. Nem esse imenso obstáculo, no entanto, consegue separar o casal apaixonado. Todos os anos, no dia do solstício de inverno, a sombra de Kimal e de Licancabur se tocam. Como se entrelaçassem os dedos, em um breve encontro antes da noite mais longa do ano.

Os personagens da história se estendiam no horizonte diante de nós. O gigante Licancabur. Seu irmão decapitado. De um lado, o cerro de Kimal. Do outro lado, Laskar, o pai dos vulcões. A história ajuda a localizar os vulcões e as montanhas, a entender suas formas, a imaginar a violência que formou aquela paisagem.

“Uma história de amor e de guerra, como são todas as histórias da mitologia”, observou uma polonesa do nosso grupo. Cristobal, o guia que nos havia contado a lenda, concordou. Aquelas montanhas, os vales, o deserto e cada pedaço de rocha que havia ali estavam cobertos de amor e de guerra.

4.

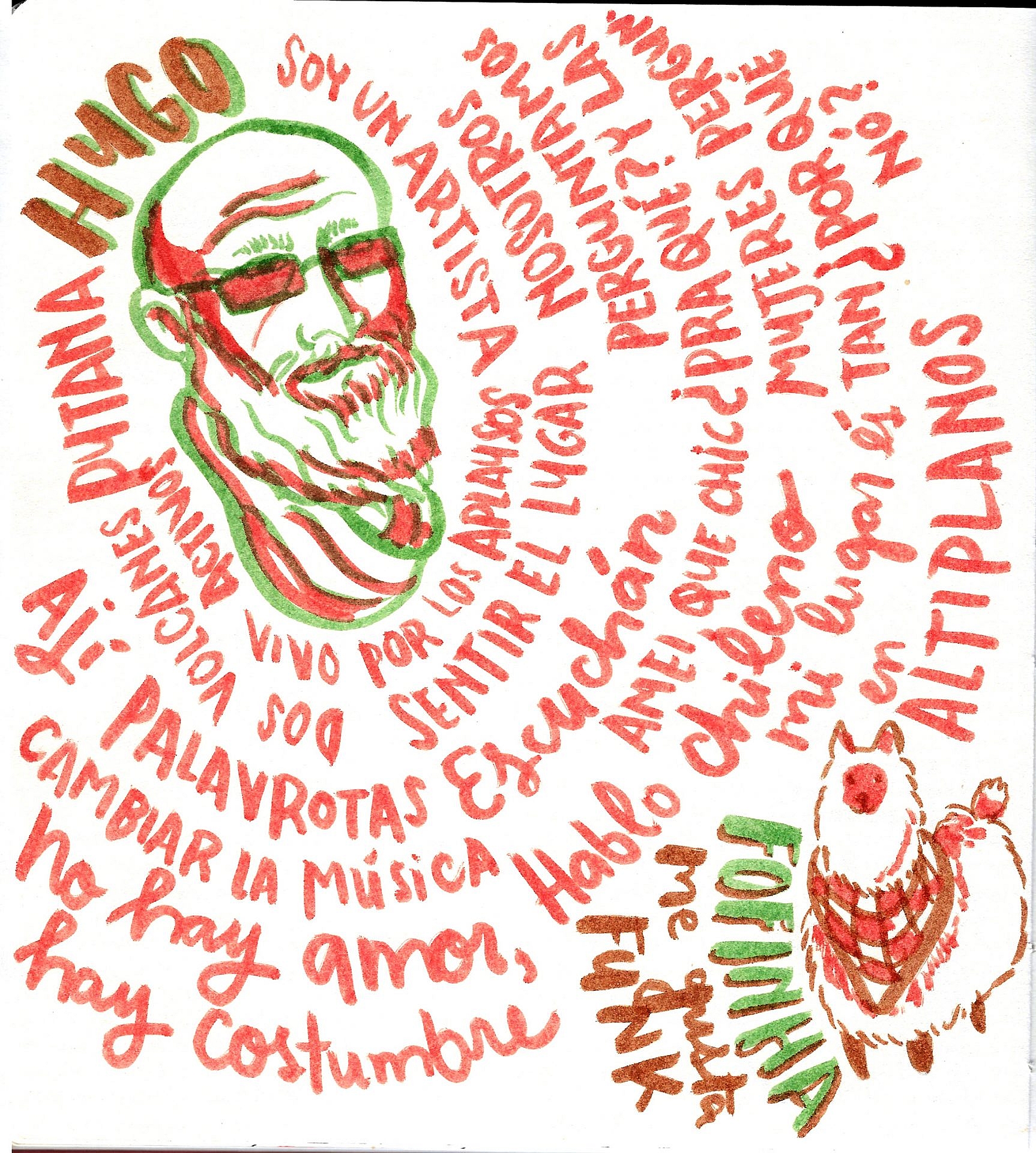

“No hay amor, hay costumbre”. Hugo, que nos levou para Piedras Rojas e para as paisagens surreais das lagunas altiplânicas, quase perto da fronteira com a Argentina, tentava nos explicar sua visão sobre o amor, entre paradas na estrada para ver llamas e entre uma música do Raul Seixas e algum funk.

Um filho você ama para sempre, ele disse. Uma mulher, um marido, um dia você pode deixar de amar. Às vezes, até se transforma em raiva: “meu ex, aquele careca maldito!”. Não era amor, portanto. Era costume. Gostar de ficar com a pessoa, como que por hábito. Hábitos podem mudar.

Eu conseguia enxergar a lógica disso para muito além da relação com homens ou mulheres. Essa ideia do amor como uma força mágica capaz de dar sentido a tudo e de nos fazer superar qualquer obstáculo já contamina até nossa relação com o trabalho. É preciso fazer o que amamos.

Não sei se amo escrever. Mas é o que faço dos meus dias. Meu hábito, minha rotina. É preciso se acostumar com o processo de escrever para fazer da escrita sua vida. Não basta amar.

“No hay amor, hay costumbre” talvez seja uma forma de dizer que há beleza nas repetições, no que fazemos todos os dias, em vez de esperarmos pelo momento mágico, pelo grande conto de fadas que nos arrebate. Há beleza na repetição porque é ela que nos diz quem somos.

Hugo faz aquele caminho quase todos os dias, com a van carregada de turistas (na maior parte das vezes, brasileiros). Le gusta sair do forno que é San Pedro. Ele parecia feliz de pegar a mesma estrada, de fotografar a mesma paisagem, de sentir o vento gelado a 4300 metros de altitude. Eu toda embrulhada, tentando me proteger da violência daquela paisagem, enquanto Hugo vestia uma camisa fina, um cachecol para proteger a cabeça do sol, a calça jeans rasgada. Estava acostumado. Adorava o frio, adorava estar nos altiplanos. Sentia-se em casa.

Ele dizia achar engraçado algumas palavras que os brasileiros falavam. “Que chique!” ou “Do caralho!” estavam entre suas expressões favoritas. Ele também gostava de como a gente falava “amei!” pra tudo. Amei! Amei! Ele repetia, tentando falar brasileiro.

Vai ver somos um povo de amor fácil. Ou apenas nos acostumamos a coisas demais.

5.

Meia hora de caminhada desde o centro de San Pedro e chegamos ao sítio arqueológico chamado Pukará de Quitor. Estávamos interessados em ver as ruínas, mas lá descobrimos que a área estava fechada. Vários pontos do sítio arqueológico estavam fechados, em manutenção, explicou a moça que ficava na entrada, mas era possível fazer a subida até o cume. Cinquenta minutos de caminhada montanha acima, seguindo uma trilha sinuosa e íngreme, debaixo do sol das onze.

Apesar de fechada, na subida conseguimos ver as ruínas. Aquelas construções, no alto de uma colina, foram um dia um forte. Ali, atacameños viveram e se organizaram para resistir aos invasores espanhóis, que já avançavam por aquela terra promovendo um massacre. Homens enlouquecidos por meses ao mar, enlouquecidos pela promessa de riqueza e poder, movidos pelo desejo de arrancar ouro daquela terra e implantar ali sua ideia de deus, a qualquer custo.

Na subida, cruzamos com um casal de brasileiros. Ouvi o homem dizer “não gosto de trabalhar com mulher, vocês criam muita picuinha”. A mulher tentava argumentar que picuinha os homens também faziam, que esses jogos de poder eram humanos. Que guerreira.

Subimos pensando no poder. Nas coisas que as pessoas faziam para alcançá-lo e para defendê-lo do Outro. Por isso pareceu coincidência demais que, no meio do caminho, houvesse uma placa com um poema de Gabriela Mistral, poetisa chilena ganhadora do Nobel de literatura, falando sobre servir. “Existe la alegría de ser sano y de ser justo; pero hay, sobre todo, la hermosa, la inmensa alegría de servir.”

Aquela subida exigiu muito. Primeiro, do corpo, cansado do calor, da altura, do esforço. Mas eu não estava preparada para ser devastada pelo que encontrei no alto da montanha. Fiquei, eu mesma, em ruínas.

Pukará de Quitor sucumbiu em 1540. Os espanhóis conseguiram invadir e tomar a fortaleza. Prenderam os líderes guerreiros de Quitor, degolaram um a um no alto daquele morro. Ali, onde eu pisava. Ali, onde rostos indígenas esculpidos em pedra nos observavam em silêncio. Ali, onde erguia-se uma enorme cruz com os dizeres “Dios mio, Dios mio, por que me has abandonado?”

As palavras eram as de Jesus, crucificado, mas ecoavam com a voz dos atacameños degolados muitos séculos atrás. Foram eles os abandonados por seus deuses, por todos os deuses, que não foram capazes de impedir o derramamento de sangue.

A história arruma formas muito cruéis de se repetir. Primeiro, os romanos torturaram e mataram um homem de uma pequena cidade palestina, de um território que dominavam. Depois, os descendentes desse legado usaram esse mesmo homem como símbolo de seu império, como a justificativa para dominar outros territórios, como motivação para fazer o mesmo com outros povos, inclusive andinos. Agora, a história daquela dor nos era contada em espanhol, a língua do colonizador. Língua de origem latina, como a que uso agora para registrar o que vi ali. Tanta violência apenas para definir quais palavras poderão avançar no tempo?

Em Pukará de Quitor, encontrei a via crucis andina: uma subida dolorosa que conduz a uma cruz. Mas quem morre no final, ali, é indígena.

6.

Levei um livro de uma autora chilena para ler na viagem. Nona Fernández, “La dimensión desconocida”, uma história cheia de relatos de pessoas torturadas e desaparecidas durante a ditadura de Pinochet.

Não pude deixar de pensar em Pukará de Quitor ao ler o seguinte trecho, embora Nona se referisse à ditadura:

Creo que la maldad es directamente proporcional a la tontera. Creo que ese territorio donde usted se movía angustiosamente antes de desaparecer estaba gobernado por gente tonta. No es verdad que los criminales sean brillantes. Se necesita una dosis de estupidez muy grande para dirigir las piezas de una maquinaria tan grotesca, absurda y cruel. Pura bestialidad disfrazada de plan maestro. Gente pequeña, con cabezas pequeñas, que no comprenden el abismo del otro. No tienen lenguaje ni herramientas para eso. La empatía y la compasión son rasgos de lucidez, la posibilidad de ponerse en los zapatos del otro, de transmutar la piel y enmascararse con un rostro ajeno, es un ejercicio de pura inteligencia.

– Nona Fernández, “La dimensión desconocida”

Latinoamericanos, estamos presos nessa tragédia que se repete.

7.

No Valle de la Luna, conhecemos as Tres Marias, também chamadas Los Vigilantes. Três rochas erguidas como pessoas. São evaporitas, Cristobal nos explicou. Rochas formadas pela evaporação da água num lugar que foi mar, num tempo muito remoto, deixando depósitos de sal, quartzo e argila moldados como esculturas.

O que essas rochas representam vai de cada olho. Um padre que passou por ali viu, claro, a mãe de Cristo. Em três versões: uma Maria ajoelhada, rezando; uma Maria em pé, segurando um bebê; uma Maria arrastando-se no chão, chorando.

A Maria Que Chora era a mais difícil de distinguir. Alguém havia subido na estátua, há alguns anos, e ela se quebrou. Perdeu a cabeça. Virou a Maria Decapitada.

Impressionante a quantidade de histórias de cabeças cortadas que se contam nesse lugar.

8.

O deserto preserva as memórias. A aridez, o sal e a areia guardaram pedras vindas do espaço por milhares de anos, para que pudéssemos ver os ingredientes que formaram nosso planeta. Pacha Mama.

No Museo del Meteorito, pudemos conhecer, ver de perto, tocar e até cheirar as pedras que atravessaram a atmosfera, despedaçaram-se na descida e golpearam a face do nosso planeta. Pedras que carregavam metais primordiais, riquezas siderais, até mesmo carbono, o componente básico de toda matéria orgânica, o ingrediente que deu origem à vida.

Olhando essa pequena rocha esférica tão simpática, carregada de potencial, mal dá para imaginar o processo violento do qual fez parte. Tudo o que existe ao nosso redor, tudo o que somos, tudo o que já aconteceu, tudo isso não surgiu das pinceladas carinhosas de um artista; não, não foi com amor. Tudo que existe foi moldado com a violência de pancadas de meteoros, com a explosão de vulcões, com fusões de metais, com temperaturas extremas, com ventos impiedosos.

A mesma violência que está no processo da nossa formação, está na formação do nosso planeta.

Aliás, meteoritos têm cheiro de moedas velhas.

9.

Os espanhóis não foram os primeiros a pisar naquele território em busca de ouro e prata. Antes disso, os incas também desceram até aquelas terras procurando por minérios. Mesmo o sal, uma pedra a que estamos acostumados, que vemos todos os dias na nossa cozinha, foi uma riqueza extraída na região.

Famílias sobreviviam de mineração. Outras tantas, enriqueceram através dela. Muita gente matou e morreu para tirar dali metais dos mais variados tipos e valores. Muito sangue escorreu em troca de arrancar um punhado de pedras daquelas montanhas.

De onde veio essa obsessão por pedras? Existe um motivo menos superficial do que a busca da riqueza pela riqueza? Será que vemos tanto valor nesses metais e até os transformamos em moedas porque descendem de fragmentos que vieram do espaço e que carregam a violência da formação do planeta? Será que, como uma llama desenhada na parede, cutucamos a terra como forma de olhar para cima, de buscar uma conexão com o espaço, com o divino, com o mágico?

Não, talvez sejamos primitivos demais para isso. Talvez seja só a velha busca da riqueza pela riqueza. Ainda.

Ouro, prata, cobre, sal. Hoje, a mineração nas terras chilenas também busca por outro minério: o lítio. O mineral, varrido das areias do deserto ou retirado de depósitos ao pé das montanhas, e que já faz do Chile seu maior exportador mundial, está presente em computadores, inclusive neste, no qual escrevo este texto, em câmeras fotográficas, inclusive na que registrou as imagens que você viu aqui, e até em cada celular usado por turistas para tirar selfies sorridentes com montanhas ao fundo.

Elas, caladas, apenas observam a história se repetir mais uma vez.

10.

Ao terminar de escrever, sinto uma estranha conexão com os andinos que um dia riscaram as paredes dos arredores do Valle del Arcoiris. Talvez eles também sentissem a mesma urgência em registrar as visões e personagens impressionantes dos quais foram testemunhas quando passaram pela região, embora não pudessem ter ideia que aquelas pichações durariam tanto.

Em um momento do passeio, observávamos um grupo de brasileiras posando para a foto, enquadradas na paisagem. A mesma pose das outras trezentas fotos anteriores. Hugo comentou que os homens olhavam para uma situação dessas e se perguntavam “pra quê?”, mas nós, mulheres, olhávamos e nos perguntávamos: “por que não?”

Talvez por isso eu escreva. Não para quê. Mas: por que não?

Talvez leve muito tempo até que apareça alguém interessado em saber o que significaram esses registros. Talvez o tempo faça muita informação se perder e o trabalho de tradução fique tão difícil que só seja possível preencher as lacunas com a imaginação. Mesmo assim, escrevemos. Mesmo que como um gesto bobo, inútil, de dizer: estivemos aqui. Por que não?

Ou talvez porque porque eu tenha voltado um pouco mais deserto por dentro. Então escrevo para me fazer de Atacama e, como o deserto, não me esquecer jamais.

Autores

Marcos Felipe é documentarista visual, artista, designer. Cria histórias em telas, de pendurar na parede ou de segurar na palma da mão. Publica seus trabalhos em seu site, onde tem uma página com as melhores fotos desta viagem. (instagram)

Aline Valek é escritora e observadora de pessoas. Vai contar mais histórias sobre tragédias latinoamericanas, cenários áridos e pessoas rabiscando cavernas em seu próximo livro, Cidades afundam em dias normais. (instagram)

Bonus track

Do meu caderno: